Era il 2015, Paula Rivas, 42 anni, era dirigente sindacale da un anno e quel giorno era di buon umore. Era la prima volta che partecipava a una riunione con i dirigenti sindacali delle aziende di mezzi di trasporto diversi dalla metropolitana. Entrando si guardò intorno e vide solo due donne in mezzo a cinquanta uomini. Dopo i saluti iniziali, i presenti furono divisi in piccoli gruppi. Rivas capitò con altri sei uomini. Uno prese la parola per esporre la situazione del suo settore e automaticamente posò gli occhi su di lei.

“Potresti prendere appunti ?”, chiese.

Rivas rimase di sasso. Doveva assumere il ruolo di segretaria solo perché era una donna?

“Non spetta a me. Può farlo qualsiasi altro collega”, disse.

Le sembrò una piccola vittoria. Tre anni dopo Rivas sarebbe diventata la prima presidente della Federazione dei sindacati della metropolitana di Santiago del Cile (Fesimetro).

Secondo l’Organizzazione internazionale del lavoro, la libertà sindacale e di associazione è un diritto umano fondamentale. I primi sindacati risalgono all’ottocento, ma il sindacalismo come lo conosciamo oggi nacque nel secolo successivo. Ci sono molti studi sulle origini, le cause, le conseguenze e l’evoluzione delle organizzazioni dei lavoratori. Ma poco o nulla è stato scritto sul ruolo delle donne. “Il maschilismo all’interno dei sindacati non è più forte che altrove”, afferma Ana Natalucci, esperta di sindacalismo argentino. “Per questo oggi non possono essere un’eccezione: il femminismo punta a occupare nuovi spazi non in termini di concorrenza con gli uomini, ma di equa rappresentanza della classe lavoratrice”.

All’altezza della situazione

Da ragazza Paula Rivas era sicura che non sarebbe mai entrata in politica e non si sarebbe mai sposata con un militante. È nata in Cile nel 1973, l’anno in cui il generale Augusto Pinochet rovesciò con un golpe militare il governo del presidente democraticamente eletto, Salvador Allende. Rivas non voleva saperne della politica: le erano bastate la militanza comunista della famiglia e le interminabili discussioni quotidiane in casa. Aveva studiato biologia marina all’università di Valparaíso; aveva conosciuto l’uomo che poi sarebbe diventato il padre di suo figlio; aveva lavorato in un’azienda paramedica e nel 2009, a 36 anni, si era separata. A quel punto cercava un lavoro più stabile e lo trovò nella metropolitana di Santiago.

L’azienda era in buona salute e Rivas aveva ottime prospettive di carriera. Infatti nel 2014 era a capo di una delle stazioni più complesse della città: plaza de Armas, da cui ogni giorno passano migliaia di persone. Faceva una vita normale, senza imprevisti, minacce o paure. Aveva un buon lavoro e riusciva a occuparsi del figlio.

Si era subito iscritta al sindacato perché questo le permetteva di ottenere un’assistenza sanitaria e aiuti economici per l’istruzione del figlio. La costituzione scritta durante il regime di Pinochet – che oggi un’assemblea costituente sta riscrivendo – ha alterato profondamente la vita democratica dei sindacati. Prima della dittatura, i dipendenti di due aziende diverse potevano appartenere a uno stesso sindacato. Ma la nuova carta costituzionale stabilì che ogni azienda dovesse avere un suo sindacato, indebolendo e frammentando il movimento sindacale cileno. Quando Rivas cominciò a lavorare c’erano quattro sindacati. Lei faceva parte di quello dei professionisti e dei tecnici. Non era una militante attiva, ma conosceva bene Antonia, l’unica dirigente sindacale donna. Nel 2014 Antonia la convocò nel suo ufficio. “Non mi presenterò alle prossime elezioni. Perché non lo fai tu? Vorrei che al mio posto ci fosse una donna”, le chiese. Rivas rifiutò, ma Antonia non si arrese. “Pensaci”, le disse qualche giorno dopo. “Oggi scade il termine per presentare la candidatura. È importante che ci sia una donna”.

Lì per lì Rivas disse di no, ma quando tornò in ufficio cambiò idea.

Alcuni mesi dopo, durante la prima riunione del nuovo direttivo sindacale, si rese conto che gli altri componenti erano tutti uomini molto più grandi di lei. Lei aveva tre svantaggi: era giovane, era una donna e non aveva nessuna esperienza. Per guadagnare legittimità agli occhi dei colleghi doveva capire e parlare la loro stessa lingua, comportarsi come loro: alzare la voce, essere decisa, perentoria e inflessibile.

“Alla base della cultura sindacalista maschile c’è una logica di assimilazione”, afferma la politologa argentina Tania Rodríguez. “Molte donne che occupano posti importanti nella gerarchia sindacale imitano la fisicità maschile. Spesso è l’unico modo per rendersi visibili e guadagnarsi uno spazio”.

Nel 2017 Rivas è diventata la prima donna a dirigere la Fesimetro. Per lei i problemi sono cominciati nell’ottobre del 2019, quando la decisione del governo del presidente Sebastián Piñera (centrodestra) di aumentare il costo del biglietto della metropolitana ha innescato le proteste più intense dalla fine della dittatura nel 1990. Il primo giorno di proteste alcuni colleghi l’hanno avvisata che un gruppo di studenti aveva saltato i tornelli di diverse stazioni della capitale. Rivas era sicura che il malcontento sarebbe durato poco. Si sbagliava: nei giorni successivi gli studenti hanno incendiato alcune stazioni della metropolitana e la protesta si è allargata a tutta la società. Il debutto di Rivas come presidente del sindacato è stato più difficile di quanto immaginasse. È andata più volte in tv per chiedere la fine delle violenze contro i lavoratori della metropolitana, anche loro contrari all’aumento del costo del biglietto. Il 18 ottobre, in accordo con l’azienda, ha chiuso l’intera rete metropolitana. Anche se aveva poca esperienza, Rivas si stava dimostrando all’altezza delle circostanze. Nel novembre 2020, dopo aver gestito anche la crisi sanitaria causata dalla pandemia di covid-19, è stata rieletta.

“Abbiamo affrontato le proteste sociali, gli incendi, le aggressioni contro i lavoratori della metropolitana. È stato un periodo molto duro e credo che i lavoratori si siano sentiti rappresentati. Poi sono arrivate la pandemia e la crisi economica. Abbiamo trattato sulle condizioni economiche, e abbiamo ottenuto il blocco dei licenziamenti per tutto il 2020”, dice con orgoglio. Poi aggiunge: “Penso ad Antonia, che mi ha aperto le porte del sindacalismo. Forse io, a mia volta, ho indicato la strada ad altre colleghe. Dobbiamo farci spazio da sole, perché nessun uomo lo farà per noi”.

Precedente importante

“La segregazione sul lavoro è l’ostacolo principale per la partecipazione femminile alla vita sindacale”, dice Tania Rodríguez. Si riferisce alla difficoltà storica delle donne nell’accedere ai posti di lavoro ricoperti quasi sempre da uomini.

Nadia Tapia, 22 anni, lo sa per esperienza personale. Nel 1982, quando entrò nell’enorme sala di Città del Messico dove si teneva il corso per conducenti, cercò con lo sguardo le sue compagne. Solitamente l’esame teorico per poter guidare la metropolitana si svolgeva in una piccola sala dell’Istituto di formazione e sviluppo (Incade) della capitale. Ma era la prima volta nella storia del paese che un gruppo di donne (tredici) aspirava al posto di conducente. Dal 1969, quando era stata inaugurata la metropolitana, le donne avevano lavorato solo in biglietteria. Tapia aveva un impiego stabile nell’azienda ed era felice. Veniva da una famiglia umile e numerosa. Per studiare comunicazione all’Università nazionale autonoma del Messico doveva lavorare, e quello era un posto perfetto: stabile, con un buon salario e orari compatibili con i corsi. Si era iscritta presto al sindacato e si era candidata come delegata del suo settore. Nel 1982, fuori dalla sua biglietteria fu affisso un bando. C’era scritto: “Si indice un concorso per conducenti. Requisito: sei mesi di anzianità in azienda”. Avrebbe guadagnato quasi il doppio. Quando si iscrisse scoprì che più di trecento donne avevano avuto la sua stessa idea.

Decisero di vedersi in un bar di Medellín, dove non avrebbero attirato l’attenzione

Vedendo quella folla fuori dall’ufficio i dirigenti si misero le mani nei capelli. Cos’era quella storia? Le donne alla guida della metropolitana? Non se ne parlava. Quello era un posto adatto solo agli uomini, anche se il bando non lo specificava. Le donne si appigliarono a quel vuoto normativo, bussarono a molte porte e presentarono diverse lamentele. Alla fine scovarono una clausola in uno statuto del sindacato nazionale dei lavoratori della metropolitana: il genere non pregiudicava né il tipo di mansione che una persona poteva svolgere né il livello di retribuzione. L’enorme sala in cui Tapia entrò quel giorno del 1982 aveva l’obiettivo di intimidire le candidate. Un mese prima, insieme ad altre colleghe si era sottoposta a varie prove fisiche e psicologiche, anche se nessun uomo aveva mai dovuto farlo prima.

All’esame scritto le donne ottennero i punteggi più alti.

Gli anni successivi per Tapia furono difficili. Alcuni passeggeri, quando si accorgevano che il convoglio era guidato da una donna, non salivano. I colleghi la prendevano in giro. La invitavano ai pranzi aziendali solo per farla cucinare. Per dieci anni Tapia rimase lontana dal sindacato. Rientrò nel 1990, più matura e con una laurea, convocata dall’allora presidente che le offrì la segreteria per le questioni femminili. Preparava progetti per le dipendenti, senza rendersi conto che c’era molto maschilismo nel fatto che l’unico compito che le era concesso in quanto donna era quello di segretaria addetta a questioni esclusivamente femminili.

Nel suo libro _ Economía feminista_, pubblicato nel 2016, l’economista argentina Mercedes D’Alessandro illustra con parole semplici il problema della divisione sessuale del lavoro : “Le statistiche mondiali indicano che le donne guadagnano ovunque meno degli uomini e svolgono più lavori domestici e non retribuiti. Inoltre il tasso di disoccupazione femminile è più alto di quello maschile e le donne sono più povere quando vanno in pensione”.

A Tapia piaceva il suo lavoro nel sindacato. Si occupava della formazione delle donne. Molte di loro erano madri single o con una famiglia a carico, ed erano vittime di maltrattamenti sul lavoro. Nel 1993 le fu offerto un posto al centro per lo sviluppo del bambino, una sorta di asilo per i figli dei lavoratori creato dal sindacato e amministrato dall’azienda. Accettò.

Doveva comportarsi come loro: alzare la voce, essere decisa e inflessibile

Sul lavoro conobbe Lino, con cui si sposò tre anni dopo. Lino era architetto e aveva ristrutturato uno dei centri per bambini. Sembrava che tutto andasse per il meglio: Lino la sosteneva nel suo lavoro e appoggiava il suo impegno con il sindacato. Nel 1997 ebbero una figlia. Alla fine del congedo di maternità Tapia tornò al lavoro e a quel punto cominciarono le recriminazioni del marito. Quando la bambina compì sei anni, decise di separarsi.

“Le donne con un ruolo nel sindacato hanno più ‘tatto’ nei rapporti con i lavoratori. Gli uomini ci guardano con sospetto. Anche se ho avuto un padre, dei colleghi e un ex marito maschilisti, ho superato tutto. Noi donne siamo forti, produttive, non ci fermiamo mai”, dice Tapia, che oggi ha sessant’anni, nella sua casa di Città del Messico. “Se otteniamo dei risultati nonostante gli ostacoli che troviamo sul nostro cammino, immagina cosa potremmo fare se quegli ostacoli non ci fossero”.

Estetica maschile

C’erano più di cento persone nella sala del traffico, lo spazio dedicato al riposo dei lavoratori e delle lavoratrici della metropolitana di Buenos Aires durante la giornata di lavoro. La sala era in una delle stazioni più affollate della linea A, che va da plaza de Mayo, dove sorge il palazzo presidenziale, a Caballito, un quartiere molto popoloso della classe media. Era il 2006 e i lavoratori attraversavano uno dei conflitti più aspri dal 1913, l’anno di inaugurazione della linea. Erano riuniti in assemblea perché volevano costituire un nuovo sindacato. Fino a quel momento c’era stata solo la Unión tranviarios automotor (Uta), che molti consideravano complice dei tagli imposti dall’azienda a partire dagli anni novanta. L’atmosfera era infuocata, tutti volevano parlare. Karina Nicoletti, 33 anni, cercava di prendere la parola. Alzò la mano. Niente. Alzò la voce. Niente. Allora salì su un tavolo. “Ecco, colleghi. Così mi sentite!”.

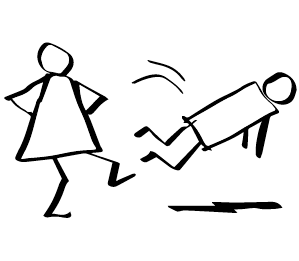

Alcune settimane dopo l’Uta decise di usare la forza. Inviò delle unità di scontro nelle stazioni per affrontare a colpi di bastoni e coltelli i lavoratori della fazione opposta. Nicoletti era responsabile della sicurezza di una stazione. Doveva aspettare istruzioni dai colleghi per decidere come intervenire se la situazione fosse andata fuori controllo. Visto che i telegiornali trasmettevano le immagini di una battaglia campale che si stava svolgendo in un’altra stazione, Nicoletti chiamò alcuni colleghi per sapere se avessero bisogno di rinforzi. Gli risposero di no e le dissero di rimanere dov’era. Quando riattaccò, un collega cominciò ad aggredirla verbalmente. Le disse che bisognava andare sul luogo degli scontri. Lei gli rispose di no, ma visto che insisteva alzò la voce. L’uomo la insultò e lei gli rispose per le rime: “Come hai detto, pezzo di merda?”. Allora il collega le diede un calcio.

“Il sindacato ha anche un’estetica maschile”, spiega Tania Rodríguez. “Chi è al comando, di solito un uomo, sceglie un suo pari, qualcuno che gli somigli, con valori e un aspetto simili. E questo a priori esclude le donne”.

Strategia unanime

Nicoletti era entrata nel sindacato dodici anni prima, nel 1994. L’azienda privata Metrovías aveva preso in gestione la metropolitana di Buenos Aires da pochi mesi. Era in corso la prima “ondata di privatizzazioni” del governo del presidente Carlos Saúl Menem. Nicoletti veniva da una famiglia di lavoratori che viveva in periferia. Quell’impiego per lei era un’opportunità, anche se le condizioni di lavoro erano difficili. La nuova azienda aveva aumentato l’orario lavorativo portandolo a otto ore al giorno, anche se la legge ne prevedeva sei. Insieme a lei l’azienda aveva assunto centinaia di giovani come manodopera a basso costo, che cominciarono a riunirsi e a creare organizzazioni clandestine. In una di queste riunioni Nicoletti conobbe Manuel. Diventarono una coppia molto amata dai colleghi.Nicoletti e altre colleghe s’impegnavano per aprire nuovi spazi per le donne. Per decenni solo gli uomini avevano lavorato nell’azienda: nel 1981 erano entrate le prime cento donne in biglietteria. Nel 1997 le donne furono ammesse al settore del “traffico”, diventando controllore e conducenti. Come in Messico, anche in Argentina nessuna legge stabiliva che il genere fosse una condizione per partecipare ai concorsi. La strategia fu unanime: più di cento donne impiegate in biglietteria presentarono la loro richiesta e lanciarono una petizione. Dopo il lavoro, Nicoletti faceva il giro delle stazioni per raccogliere le firme tra i colleghi. Firmarono più di 1.500 lavoratori e l’azienda cedette. Per la prima volta, ottantaquattro anni dopo l’inaugurazione della metropolitana, anche le donne furono incaricate di aprire e chiudere le porte dei vagoni.

Intanto i gruppi clandestini di cui Nicoletti faceva parte uscirono alla luce. Si chiamavano cuerpo de delegados, corpo di delegati, un gruppo all’interno del sindacato dell’Uta apertamente all’opposizione. Si impegnarono in una campagna a favore di un disegno di legge che ristabilisse la giornata lavorativa di sei ore. L’azienda s’irrigidì: se era insalubre lavorare otto ore al giorno, disse, quella norma “avrebbe richiesto la soppressione di tutti i rapporti di lavoro vigenti del personale femminile”. L’azienda si aggrappava a un’altra legge che vieta alle donne di svolgere compiti in luoghi insalubri. Le trecento lavoratrici della metropolitana sapevano che era una scusa: le donne lavoravano già in condizioni insalubri.

Nicoletti e altre colleghe organizzarono una riunione per informare tutte le dipendenti che l’azienda non poteva passare dalle parole ai fatti. Nessuno poteva cacciarle perché erano donne. Alla riunione parteciparono più di sessanta lavoratrici. Fu istituita una commissione delle donne della metropolitana e ancora una volta ebbero successo: nel 2003, quando furono approvate le sei ore lavorative, non solo le donne non furono licenziate, ma furono anche creati nuovi posti di lavoro per loro. Quell’anno Nicoletti mise fine alla sua relazione con Manuel. Pensava che la rottura sarebbe rimasta privata, ma quando cominciò a frequentare un altro collega di lavoro si creò un clima spiacevole, quasi da telenovela. I colleghi volevano sapere perché aveva lasciato Manuel, perché si era messa con un altro.

“Ma nessuno faceva domande al mio ex fidanzato o al mio nuovo compagno, nessuno li guardava storto”, dice Nicoletti nella sua casa di Buenos Aires.

In quel periodo Nicoletti non solo passò dal lavoro in biglietteria a quello di conducente (lavoro che mantiene ancora oggi), ma si occupò con più impegno di questioni di genere. Dal 2010 è a capo dell’ufficio per le questioni di genere nel nuovo sindacato della metropolitana. La sua esperienza le ha fatto capire una realtà importante: se le donne, che rappresentano poco più del 20 per cento di tutti i lavoratori, non prendono parte alle discussioni più importanti nei sindacati, rimangono escluse da molte questioni centrali dell’organizzazione del lavoro.

Un’attività pericolosa

“Devo parlare con il presidente del suo sindacato”. Può dirlo un avvocato, uno studente o un giornalista: non cambia niente. Claudia Montoya, operatrice della metropolitana di Medellín, risponde che non ci sono problemi e fissa un appuntamento. Quando l’avvocato, lo studente o il giornalista arrivano nel luogo stabilito le chiedono: “Il presidente non è potuto venire?”. “La presidente sono io”, risponde Montoya. Si diverte guardando la faccia delle persone quando capiscono che è lei l’autorità massima del Sintrametro, il sindacato della metropolitana di Medellín, l’unica città della Colombia ad avere questo mezzo di trasporto.

A differenza di altri paesi latinoamericani, e nonostante la metropolitana di Medellín sia stata inaugurata nel 1994, il sindacato è nato solo nel 2013. C’è una ragione: il tasso di sindacalizzazione medio della Colombia è del 4 per cento, uno dei più bassi dell’America Latina. E secondo la Confederazione sindacale internazionale, la Colombia è anche uno dei paesi più pericolosi per chi svolge attività sindacale. Montoya era a conoscenza delle violenze contro i sindacalisti anche prima di iscriversi al sindacato. Nel 1994, mentre studiava all’università di Antioquia, l’azienda della metropolitana, che stava per essere inaugurata, aprì un bando per i giovani studenti. Montoya si presentò. La disoccupazione in Colombia, come in tanti altri paesi dell’America Latina, era ed è altissima, e per una ragazza di 22 anni lavorare in un’azienda appena nata, con un buono stipendio, era come toccare il cielo con un dito.

La selezione del personale si distinse per la sua equità: furono assunti circa ottocento dipendenti, metà uomini e metà donne. Le donne ricoprivano posizioni amministrative o, come nel caso di Montoya, lavoravano in biglietteria. Quattro anni dopo, nel 1998, l’azienda promosse una nuova cultura del lavoro che è diventata un marchio di fabbrica della città. Secondo il sito dell’azienda, “la Cultura Metro è il risultato del modello di gestione sociale, educativa e culturale che la metropolitana ha creato, consolidato e consegnato alla città. Questo modello può essere adottato da altre città e istituzioni che vogliono dare vita a una nuova cultura civile, a una convivenza armonica basata sulla correttezza, la solidarietà, il rispetto dei beni pubblici, di se stessi e degli altri”. In quel periodo, però, cominciò anche una fase di esternalizzazione del lavoro, di contratti flessibili e tagli di stipendi. Per cinque anni Montoya non prese ferie e non si lamentò. Poi, nel 2013, un collega le fece un proposta: “Ci riuniamo per formare un sindacato. Vuoi venire?”. Lei non sapeva nulla di sindacalismo, ma non sopportava più di lavorare senza diritti.

Decisero di vedersi in un bar nel centro di Medellín, dove non avrebbero attirato l’attenzione. Le riunioni si fecero più frequenti, il gruppo diventò più numeroso e il sindacato si formò. Montoya avrebbe fatto la segretaria. Poi l’azienda cominciò a mettergli i bastoni tra le ruote, a minacciarli. Ma la necessità di un sindacato era così forte che in poche settimane s’iscrissero più di quattrocento persone. Montoya andava ai corsi, alle riunioni e alle assemblee di tutti i sindacati. Prendeva nota di ogni cosa, studiava.

Il primo presidente del sindacato è stato un uomo che aveva un dialogo abbastanza fluido con il manager della metropolitana di Medellín. Nell’azienda avevano stabilito che per questioni di “praticità” e per “accelerare i tempi”, la dirigenza avrebbe dialogato solo con lui. Andò avanti così per qualche anno.

Nel 2018 Montoya è stata eletta presidente. Il manager della metropolitana, sempre molto cordiale, ha fissato un appuntamento per incontrarla. Lei è arrivata puntuale, accompagnata da undici colleghi del sindacato.

Secondo Tania Rodríguez, “storicamente per essere un leader sindacale bisognava essere uomo, ma anche avere delle risorse, un programma, i contatti giusti e le spalle abbastanza larghe per poter rappresentare i lavoratori. Sulla base di questo discorso si è imposta una figura fisica e sociale che ha le caratteristiche di un uomo robusto. La presenza di corpi diversi dal soggetto dominante nel sindacato manda in crisi certe strutture, perché le donne fanno politica sindacale a modo loro”.

“Ricordo bene quella riunione: quel signore era rosso per la rabbia”, dice Montoya ridendo. “Mi ha spiegato che avrebbe incontrato me e al massimo un’altra persona. Gli ho risposto che se non potevamo partecipare tutti, non avrebbe partecipato nessuno. Non ha avuto scelta. Il mio mandato è cominciato così”. ◆ fr

Tali Goldman è una giornalista argentina nata nel 1987. Ha scritto La marea sindacal (Editorial Octubre 2018), un’indagine sulle donne nei sindacati in America Latina.

Internazionale pubblica ogni settimana una pagina di lettere. Ci piacerebbe sapere cosa pensi di questo articolo. Scrivici a: posta@internazionale.it

Questo articolo è uscito sul numero 1427 di Internazionale, a pagina 54. Compra questo numero | Abbonati